La France est le pays du G7 qui consacre le moins d’argent à la recherche publique sur les renouvelables, relativement aux autres sources d’énergie, selon une note du Commissariat général au développement durable diffusée lundi 4 février. Mediapart 5 FÉVRIER 2019 PAR JADE LINDGAARD

Il y a bien une exception française en matière d’énergie au sein des pays riches, et elle porte le nom de « nucléaire ». La France est le pays du G7 (Allemagne, Canada, États-Unis, Grande-Bretagne, Italie, Japon) qui consacre le moins d’argent à la recherche publique sur les renouvelables, relativement aux autres sources d’énergie, selon une note du Commissariat général au développement durable diffusée lundi 4 février.

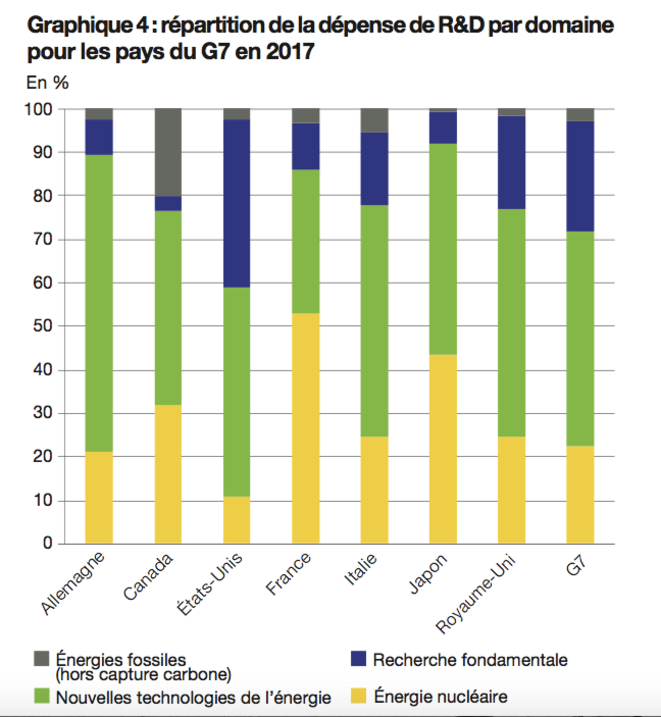

« La tendance générale est à l’augmentation du poids des nouvelles technologies de l’énergie, qui constituent le premier poste de dépense de tous les pays du G7 en 2017 à l’exception de la France », qui a dévolu au nucléaire 53 % des financements publics à la R&D – recherche et développement – en énergie, explique l’auteur de l’étude. Le budget total de la R&D énergétique atteint 973 millions d’euros en 2017, soit 5 % de la dépense publique.

Cela montre à quel point l’État français continue de vouloir fortement investir dans l’atome pour les années à venir, car ce budget de la R&D publique s’ajoute aux subsides dépensés chaque année pour l’exploitation des 58 réacteurs électriques d’EDF, ainsi qu’aux milliards d’euros prévus pour remettre à niveau les installations vieillissantes, dans la perspective du prolongement de leur fonctionnement jusqu’en 2035.

Concrètement, ces montants concernent les dépenses de quatorze organismes publics : CNRS, Ademe, Andra – le laboratoire qui développe le projet de centre d’enfouissement des déchets nucléaires à Bure –, la Banque publique d’investissement, le BRGM, le CEA, l’IRSN – les experts de l’Autorité de sûreté nucléaire…

© CGEDD

En 2017, la R&D publique consacrée au nucléaire a même augmenté en France alors que depuis 2012 ses montants diminuaient : + 6 % par rapport à 2016. Cela n’est toutefois pas directement dû à la production d’électricité : la hausse provient de l’augmentation du budget du réacteur Jules-Horowitz, situé sur le centre géré par le Commissariat à l’énergie atomique (CEA) à Cadarache (Alpes-de-Haute-Provence). Cet équipement est consacré à la recherche, notamment sur les matériaux irradiés – présents dans les centrales nucléaires – et doit produire des radioéléments à usage médical.

En 2017, seuls 33 % des financements de la recherche publique française, soit 319 millions d’euros, ont profité aux nouvelles technologies de l’énergie (renouvelables, hydrogène, piles à combustibles, efficacité énergétique). Ce ratio est néanmoins en forte hausse, si on le compare au début des années 2000 – mais c’est bien la moindre des choses compte tenu de tout ce que le monde a découvert et compris depuis quant à l’importance des dérèglements climatiques.

La recherche sur les énergies renouvelables a bénéficié de 126 millions d’euros l’année dernière, soit quatre fois plus qu’en 2002. Un chiffre bien dérisoire si l’on prend en compte les travaux des économistes, qui estiment que l’inaction sur la transition énergétique coûtera plusieurs points de PIB aux économies industrialisées.

Ainsi l’Allemagne, qui continue de dépendre beaucoup plus que la France du charbon, une énergie très émettrice de gaz à effet de serre, consacre-t-elle en parts relatives deux fois plus de moyens publics que la France au solaire, à l’éolien et au transport d’électricité, avec un total de 68 %.

Autre chiffre marquant : la faiblesse des moyens publics consacrés en France à l’efficacité énergétique, c’est-à-dire à la réduction des consommations d’énergie, avec 121 millions d’euros en 2017. Alors que, de l’avis général, ce devrait être la plus grande priorité de politique publique pour réduire les rejets de CO2. Selon la dernière évaluation officielle de la stratégie nationale bas-carbone (SNBC, mise en place par la loi de transition énergétique votée lors du précédent quinquennat), en 2016, les émissions de gaz à effet de serre ont dépassé le plafond annuel indicatif de + 3,6 %. Tous les secteurs sont concernés : + 6 % dans le transport, + 11 % dans le secteur du bâtiment, + 3 % dans le secteur agricole.

Selon le Réseau action climat (RAC), associé au CLER (Réseau pour la transition énergétique), les rejets de CO2 augmentent dans les transports (+ 10,6 %), le bâtiment (+ 22,7 %) et l’agriculture. En 2017, seuls 65 millions d’euros ont été consacrés à la recherche publique pour améliorer l’efficacité énergétique dans les transports, et 24 millions pour le bâtiment. À titre indicatif, le coût du réacteur EPR en construction à Flamanville est estimé par EDF à 10,9 milliards d’euros. On peut aussi s’étonner que la recherche publique continue de dépenser de l’argent dans la capture et le stockage du carbone, alors que cette technologie n’a jusqu’ici jamais fait ses preuves.

Les participant·e·s au grand débat en cours pourraient se saisir de cette note pour mettre en discussion les priorités d’investissement public. Sont-ils d’accord pour maintenir une telle prééminence du nucléaire dans les dépenses de recherche ? On ne leur a jamais posé la question.

1 Commentaire

Il faudrait surtout investir l’argent des subventions a l’achat de panneaux solaires chinois dans la recherche énergétique (nucléaire + renouvelables) et l’isolation des bâtiments.

On ne sait pas, a l’heure qu’il est, faire du renouvelable sans back up fossile (qui consomme moins de charbon/gaz quand il y a du vent/soleil). Le back up nucléaire est inintéressant puisque le coût de cette énergie (carbone + €) ne dépend pas du régime auquel on fait tourner les centrales. Cela explique pourquoi la France ne doit en aucun cas installer massivement du renouvelable comme ses voisins, mais regarder du côté de la recherche.

Un choix que n’assume pas Macron, qui préfère les effets d’annonce aux choix rationnels (et tant pis pour la loi anti fake news).